すべて保険で対応

「CT」「マイクロスコープ」活用の

精密根管治療

- 「ラバーダム防湿」で再感染防止

- 抜歯を避ける「歯根端切除術」

セカンドオピニオンにも対応しています。

他院で抜歯を宣告された方、当院にご相談ください。

すべて保険で対応

セカンドオピニオンにも対応しています。

他院で抜歯を宣告された方、当院にご相談ください。

虫歯が進行すると、歯の神経(歯髄)まで達します。

こうなってしまうと虫歯菌に感染した神経を取り除き、根管(神経が入っている管)を綺麗に清掃してから被せ物をする治療を行います。これが「根管治療」です。

一見簡単な処置のように思えますが、「根管を綺麗に清掃する作業」は非常に困難を極めます。なぜなら、根管は非常に複雑に入り組んでおり、しっかり清掃を行わなければ、「痛み」「腫れ」などの原因となり、「根尖病巣」という病気にもなるためです。

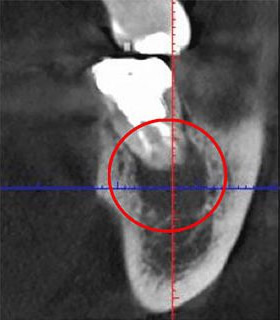

下の写真をご覧ください。黒い部分が神経の入っている「根管」です。このすべてを綺麗に清掃する必要があります。このため、根っこの本数や形状にもよりますが、治療は数回かかってしまいます。

根管治療がよく行われるケースは、もうひとつあります。

それは、「以前に一度、根管治療を行った歯」です。

以前に治療した歯に再び根管治療を行うケースがどうして多いのでしょう。それは、根管治療は、炎症が再発しやすい治療だからです。

多くの歯科医院では、「肉眼」でこの治療を行っています。

少し考えればわかると思いますが、「肉眼」ではこの細かい部分をすべて確認しながらしっかり作業することは不可能です。つまり、従来の根管治療とは「勘」や「経験」に頼った治療で、再発しやすく、そして「抜歯」の選択を迫られることも多々ありました。

しかし、当院では「CT(三次元立体画像撮影装置)」や「マイクロスコープ」「ラバーダム」などを活用することで、再発を防ぎ、成功率の高い治療を提供しています。

以下、当院の根管治療を詳しくご紹介します。

すべて、保険で対応しています。

「CT」は、X線で歯の内部を撮影する装置です。X線装置といえばレントゲンが有名ですが、2次元の写真を撮影するレントゲンと異なり、CTはお口の周囲を回転しながら撮影するので、立体的で鮮明な画像が得られます。レントゲンでは映像化できない部分まで見せてくれます。

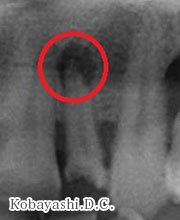

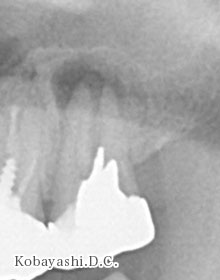

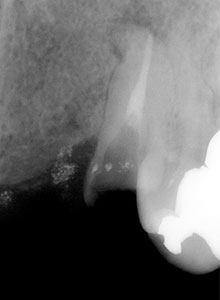

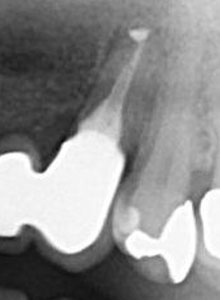

下の画像は、同じ患部をCTと通常のレントゲンで撮影したものです。

CT画像

レントゲン画像

赤丸がついている部分が、「根尖病巣」と呼ばれる問題が出ている部分です。

レントゲンでも根尖病巣はぼんやり黒く映りますが、CTの方が明らかに鮮明に病巣を捉えています。レントゲンでは見落としてしまうかもしれない炎症を、CTを使うことで確実に診断できるのです。歯の根の形態を3次元的に確認するのに有効なのでCT撮影を実施しています。

根管治療の成功率を下げる要因の一つが、「唾液」です。唾液には多くの細菌が含まれています。どんなに丁寧に根管内を掃除しても、根管の中にほんのわずかな唾液が浸入するだけで、再発の原因となってしまいます。

そうはいっても、お口の中は唾液だらけですから、どんなに注意をして治療をしても、唾液は浸入してしまいます。これを防ぐのが、「ラバーダム」です。

治療する歯だけを残し、その他のお口を「ラバーダム」というゴム製のシートで覆ってしまいます。唾液の浸入を完全にシャットアウトすることができ、治療の成功率が格段に上がります。

症例によっては、唾液の浸入を防ぐために、ラバーダムではなく「ZOO」という器具を使うことがあります。ZOOをお口に装着することで、次のような効果があります。

・唾液を吸い込み、患部に唾液が入らないようにする

・患者さんがお口を開けたままにするのを補助する

・患者さんが舌で患部を触れないように保護する

こうした器具を活用し、唾液の混入による再発を防いでいます。

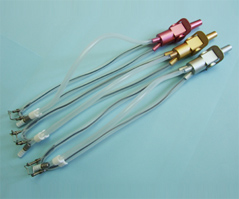

根管治療をする際、根管内の深さを知る必要があります。たとえば施術後の根管にお薬を入れるときなど、どこまで詰めればよいのか判断する指標になります。

当院では、「根管長測定器」という専用の器具を用いて、根管の深さを正確に測定しています。

根管治療では、虫歯菌に侵された神経を除去するために「ファイル」と呼ばれる器具を使用します。このファイルは大きく分けて2種類あり、ひとつが「ステンレスファイル」、もうひとつが「ニッケルチタンファイル」です。

多くの歯科医院ではステンレスファイルのみを使用していますが、当院では十分な柔軟性を持ち、より神経を除去できるニッケルチタンファイルも導入しています。

これにより、患者さんの歯を残すための精密根管治療が可能となるのです。

根管治療では、「ファイル」というヤスリのような器具で、根管内の神経を削り取っていきます。

この際、多くの削りカスが生じます。削りカスにもたくさんの菌が付着しているので除去しなければならないのですが、これを手作業で取り除くのは非常に困難です。多くの歯科医院では、削りカスを残したまま、穴に蓋をして根管治療を終えてしまいます。これでは、残された細菌が再び増殖し、炎症が再発します。1度治療して完治したと思っていた箇所が、再度治療を行わなくてはならないのはこのためです。

この問題を解決するのが「EDTA」という薬剤と、「ジロソニック」と呼ばれる機器です。

「EDTA」は、根管内の削りカスを溶かして洗い流す薬品です。「ジロソニック」は、超音波を発生させ、根管内をすみずみまで洗い流します。

当院ではこれらの器具を活用し、精度の高い根管治療を行っています。

神経の管の中にある細菌を綺麗に取り除いた後は、根管の先に薬を充填していきます。このとき、薬を充填する方法には、大きく分けて2つの方法があります。「側方加圧方式」と「垂直加圧方式」です。

側方加圧根幹充填法

垂直加圧根幹充填法

側方加圧方式では「個体」の状態の薬を詰めるので、どうしても根管内に「隙間」が生じやすくなり、再感染〜再発のリスクが高まります。

一方、垂直加圧方式は「半固体」の状態で薬を詰めます。垂直に薬を詰めていくので「隙間」が生じにくく、再感染リスクを軽減できます。

当院では「垂直加圧方式」を採用しています。特に、内部で複雑に曲がっている根管には、有効な治療法です。

当院で処置した症例をご紹介します。

他院で抜歯と言われてしまった歯でも、抜歯せずに対処した症例も多数あります。

保険適用。根尖病巣を治療した症例。リスクとして、稀ではありますが再発することがあります。

保険適用。根尖病巣を治療した症例。リスクとして、稀ではありますが再発することがあります。

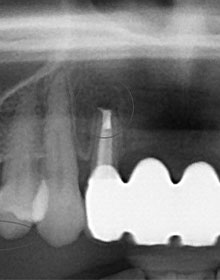

下の画像は根尖病巣が悪化した症例で「歯根嚢胞」といいます。 大きな膿の袋の塊が根っこの先端に出来る症例です。

保険適用。歯根嚢胞を治療した症例。リスクとして、稀ではありますが再発することがあります。

このときに取り出した膿の袋です。

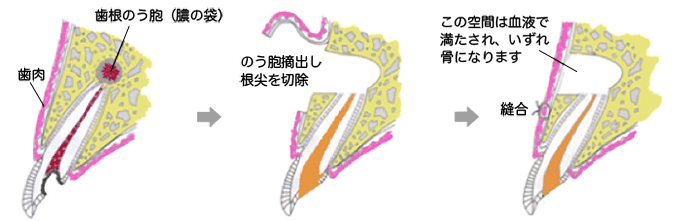

この膿の袋があまりに大きい場合には抜歯になりますが、そうでない場合は、外科的に根尖(根の先っぽ)を切断し、膿の袋を摘出する処置を行います。これを「歯根端切除術」と言います。この処置を行うことで抜歯せずに治療できる可能性が高まります。

この処置の際には「MTAセメント」という材料を利用します。MTAセメントはすき間を作りにくく、強い殺菌作用および強い接着性、歯の組織を再生させる効果があるため、治療後の経過が非常に良好になります。

フィステルとは歯根の病気や歯周病などが原因で生じた膿が、骨の中を通って、歯茎に流れ出る穴のことです。小さなデキモノのように見えます。

保険適用。フィステルを治療した症例。リスクとして、稀ではありますが再発することがあります。

CTでフィステルを可視化した画像です

根管治療は歯科治療の基礎となるものです。

この治療がうまくいくかどうかで、歯の寿命が大きく変動します。

私は、たとえどのような問題があろうとも、「1本1本の歯を守る」という意思で治療に臨んでいます。しかし、ケースによっては、どのような強く、粘り強い意志で診療に臨んだとしても、「抜歯」せざる得ないこともあります。

最終的には現状をご説明し、治療を続けるか、抜歯をするのかの選択は患者さんにご判断いただききますが、私としては「抜歯」は最後の手段と考えています。

どうして1本の歯にそこまでこだわるのか……。

それは、1本の歯の大切さを誰よりも深く強く理解しているためです。

根管治療が必要な方、他院でなかなか治療が終了しない方、治療したが痛みが取れない方、一度当院にご相談ください。

貴方の歯を守るためのご提案をいたします。

精密根管治療とはどのようなものですか。

虫歯が進むと神経を取る治療が必要になります。これを抜髄といいますが、抜髄で神経を取ると、根管と呼ばれる神経が入っていた管(くだ)が残ります。この管は歯の根の部分まで続いていますが、虫歯の治療では、神経が取られて空になった管の中に薬を詰めます。これを根管治療あるいは略して根治と言います。精密根管治療も根治の一つですが、今までの限界を超えて、治りにくい根管治療で高い成績を上げることができます。

もう少し詳しく説明を頂けますか。

虫歯の治療で最初に神経を取る抜髄をした後で、薬を詰めるのですが、この場合、薬が十分に管の先まで行き届かなかったり、口腔内の細菌が混入したりすると、抜髄後しばらくして根が感染症により腫れることがあります。その時は詰めていた薬を除去して新しく薬を詰め直すのですが、根管は非常に複雑な形態をしていて、感染部を除去するのは大変難しく技術を必要とします。そのため、根治を行っても再び根が腫れる確率がかなりあります。このため何年にもわたって根治を繰り返しても一向に完治せずに、ついには抜歯になることも多いのです。精密根管治療では抜歯の確率を大幅に減らすことができます。

それはなぜなのですか。

精密根管治療では従来の根管治療のやり方を見直して、再び感染によって根が腫れるリスクを非常に小さくしているからです。具体的にはラバーダム、使い捨ての道具の使用そして修練を積んだ専門家による治療です。口の中は細菌の巣と言ってもよいくらい、たくさんの雑菌が存在します。そのため唾液が治療箇所に混入するとそれが新たな感染の原因になります。唾液の混入を防ぐためにゴムで覆う、つまりラバーダムの使用が第一歩です。

最近はラバーダムを使用される歯科医院も増えましたね。

はい、それは感染症を防ぐ上で大変良いことです。しかし、細菌による感染を防ぐためにはラバーダムの使用だけでなく、全ての器具の滅菌、使い捨ての器材の利用などを行う必要があります。ラバーダムはあくまでもツールのひとつに過ぎず、総合的にひとつひとつの基本的な治療を丁寧・確実に行うことが大切です。

はい、しかし、精密根管治療のための器材を揃え、しっかり行う滅菌、ラバーダムや使い捨て器材の使用、さらに特別な訓練を受けた専門家が行う治療は残念ですが保険治療の範囲を超えています。また、長時間にわたる治療時間も確保しなければなりません。

むしろ、精密根管治療は抜歯してインプラントにすることと自然歯を残すことのどちらを選択するかというレベルでお考え頂きたいと思います。

最初から予約で精密根管治療をご希望とおっしゃって頂いてももちろん結構ですが、他のドクターにご相談頂いた場合でも、精密根管治療への移行をすることもできます。どうかご遠慮なくご相談いただければと思います。

最後に精密根管治療の特長をまとめてお話し頂けますか。

根管治療は下の2つに大別されます。

①初めての根管治療(多くは抜髄)

②再根管治療(過去の治療のやり直し)

①は、無菌的処置をきちんとして治療すればほとんど問題はなく、一般の歯科医でも高い成功確率があります。

②は難治化していることが多く、通常通り治療しても成功率が低いため、アメリカでは歯内療法専門医に紹介することが一般的です。

精密根管治療は、今までなら抜歯しかありえなかったような症例でも、歯を抜かずに残せる新しい治療です。

精密根管治療を検討される患者さんには、十分ご理解いただけるよう、丁寧な説明を差し上げていきたいと考えております。

当院では、患者さんが抱えていらっしゃるお口のお悩みや疑問・不安などにお応えする機会を設けております。どんなことでも構いませんので、私たちにお話ししていただけたらと思います。

ご興味がある方は下記からお問い合わせください。